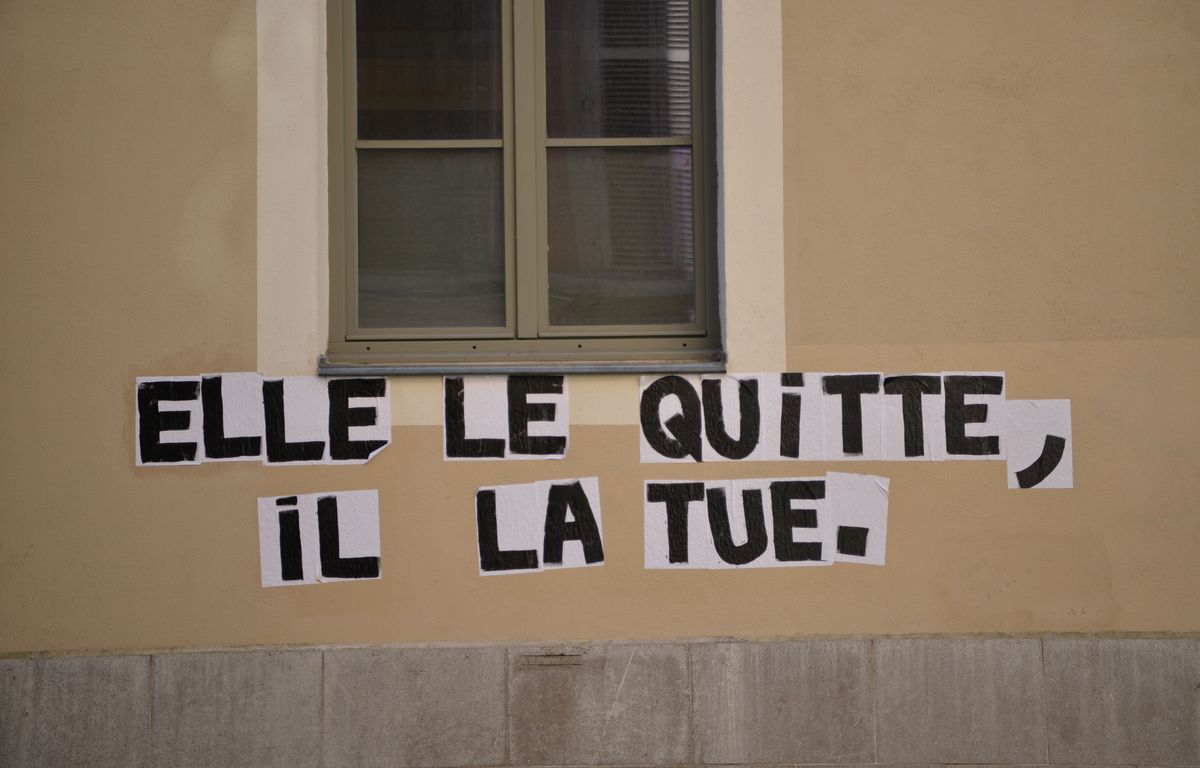

Féminicides : Pourquoi des femmes meurent encore malgré des dépôts de plainte ?

Elles ne se sont jamais rencontrées et n’en auraient probablement jamais eu l’occasion. Fatiha, 28 ans, vivait à Amiens et travaillait dans un hôtel dans le nord de la ville. Catherine, 54 ans, habitait à plus de 600 kilomètres de là, à Saint-Laurent d’Arce précisément, un petit village au nord de Bordeaux. Toutes deux ont été tuées vendredi dernier par leurs anciens compagnons. A l’arme blanche pour l’une comme l’autre. Toutes deux avaient porté plainte contre leur bourreau. Au mois d’août pour Fatiha. Son ex avait, depuis, interdiction de s’approcher d’elle. Il a pourtant été vu à plusieurs reprises à proximité de son lieu de travail. C’est d’ailleurs, là, en pleine rue, devant l’hôtel, qu’il lui a porté le coup de couteau fatal avant de tenter de se suicider.

Catherine, elle, avait porté plainte à deux reprises à la gendarmerie depuis sa séparation, mi-janvier. La première fois, le 5 février, pour « violences sans incapacité », la seconde, deux semaines plus tard, pour « diffusion d’images portant atteinte à l’intimité de sa vie privée ». Des plaintes dont le parquet de Libourne assure n’avoir jamais eu connaissance. La procédure en la matière est pourtant claire : toute plainte pour violence conjugale doit immédiatement être transmise au procureur afin d’entendre rapidement le suspect et de prendre si nécessaire des mesures de protection. Or dans cette affaire, le mis en cause, âgé de 62 ans, qui s’est suicidé après son geste, était loin d’être un inconnu de la justice : il avait été condamné en 2006 à vingt ans de réclusion criminelle pour tentative d’assassinat sur son ex-conjointe.

Grille d’évaluation

Si pour le meurtre de Catherine, une enquête administrative a été ouverte pour tenter de comprendre pourquoi les plaintes sont restées sans suite, ces drames ne sont pas isolés. Selon les derniers chiffres du ministère datant de 2021, 17 % des victimes de féminicides avaient porté plainte. Concrètement, cela représente 25 femmes sur les 122 tuées cette année-là. Parmi elles, seules trois ont fait l’objet d’un dispositif de protection : deux ont bénéficié d’une ordonnance de protection, et le compagnon de la troisième était sous contrôle judiciaire. « Cela montre bien qu’on butte aujourd’hui encore sur une mauvaise évaluation du danger. Pourquoi dit-on encore à certaines femmes de revenir porter plainte le lendemain ? Et même lorsqu’elles dénoncent les faits dont elles sont victimes, il ne se passe rien », se désespère Sandrine Bouchait, à la tête de l’Union nationale des familles de féminicide et dont la propre sœur a été tuée par son compagnon en 2017.

En novembre 2019, une grille d’évaluation du danger, composée de 23 questions, a été mise en place pour aider policiers et gendarmes à mieux prendre en compte les signaux d’alerte. Êtes-vous victime de harcèlement ? Votre partenaire contrôle-t-il votre vie quotidienne ? Possède-t-il des armes à feu ? « C’est un très bon outil mais il faut avoir conscience que les femmes qui poussent la porte d’un commissariat ou d’une gendarmerie n’ont pas toujours conscience du danger qu’elles encourent, note Me Anne Bouillon, avocate spécialisée sur la question. Il faut les accompagner et leur offrir un espace de compréhension. » Et la conseil de citer l’exemple de ces femmes qui répondent presque du tac au tac par la négative lorsqu’on leur demande si elles ont été menacées de mort. « Quand on creuse, qu’on leur pose des questions, certaines vous répondent « ah mais si, il a menacé de me planter un couteau dans le ventre », ou « il m’a dit qu’il me tuerait si je faisais ci ou ça ». »

Des progrès, mais…

Depuis 2019 et le Grenelle des violences faites aux femmes, les professionnels notent néanmoins un vrai progrès dans l’accueil des victimes. De nombreux policiers et gendarmes ont été formés au recueil de cette parole et à la détection des signaux dits « faibles », les victimes sont systématiquement orientées vers un dépôt de plainte et non une main courante. Alors qu’il y a quelques années, Anne Bouillon voyait encore régulièrement arriver dans son cabinet des femmes qui s’étaient vues refuser une plainte, cela devient marginal. « Ça évolue, évidemment, mais selon l’endroit où vous portez plainte, la personne sur qui vous tombez, votre dossier sera traité différemment. Et ça, ce n’est pas possible », déplore Sandrine Bouchait.

Mais alors comment expliquer qu’en 2021, sur les 25 victimes de féminicides ayant porté plainte, seules trois étaient sous protection ? Certes, depuis le Grenelle, les avancées sont notables. Le déploiement du téléphone grave danger, qui permet de contacter en un clic les forces de l’ordre et dont l’efficacité a été maintes fois prouvée a, par exemple, fortement progressé en deux ans : selon la Chancellerie, le nombre d’appareils attribués a été multiplié par huit entre 2020 et 2022. Fin décembre 2018, un peu plus de 3.556 femmes en étaient équipées. De même, le ministère de la Justice souligne que 123 juridictions ont mis en place une filière d’urgence pour traiter les affaires de violences conjugales. « Quand cette question est une priorité pour les parquets, alors ça infuse dans toute la chaîne pénale, et les réponses sont plus efficaces », note Me Anne Bouillon.

« Pour obtenir une ordonnance de protection, il faut une double condition »

Pour autant, l’avocate déplore un usage trop restreint des outils à disposition de la justice pour protéger les femmes. Et de citer le cas des ordonnances de protection. Selon le ministère de la Justice, le nombre de demandes a bondi de 89 % entre 2017 et 2021, passant de 3.131 à 5.921. En parallèle, la durée de procédure est passée de près de 42 jours à six. En revanche, le taux d’acceptation – total ou partiel – a peu progressé : en trois ans, il a gagné 6 points pour s’établir à 67,8 % en 2021, selon le ministère de la Justice. « Pour obtenir une ordonnance de protection, il faut une double condition : que les violences soient vraisemblables et qu’elles mettent en danger. C’est ce second point qui est très compliqué. On nous répond souvent que ces violences sont trop anciennes, isolées… », déplore Anne Bouillon.

« Pour protéger les femmes, il n’y a pas besoin d’inventer de nouveaux outils, il faut commencer par mieux utiliser ce que nous avons », abonde Sandrine Bouchait. Et de citer le cas des bracelets anti-rapprochement, dispositif entré en vigueur fin 2020 et directement inspiré de ce qui se fait en Espagne, pays en pointe en matière de lutte contre les violences conjugales. Selon le ministère de la Justice, un millier de bracelets sont aujourd’hui actifs, mais la plupart de ceux qui en sont équipés l’ont été après une condamnation. La loi prévoit pourtant une disposition pour en équiper les hommes violents avant leur procès, mais il faut obtenir l’accord de ces derniers. « Est-ce qu’on demande aux femmes qui meurent chaque année si elles étaient d’accord ? »