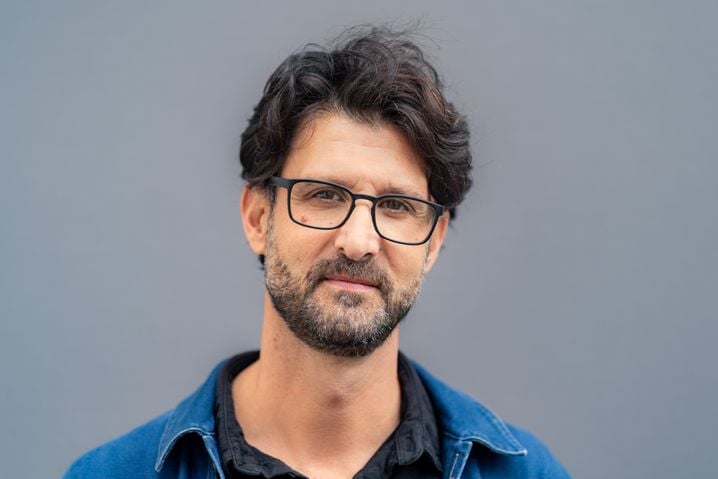

« Les dialogues avec des humains virtuels vont devenir de plus en plus réalistes », selon ce chercheur de l’Inria

L’IEEE VR qui vient de se tenir à Saint-Malo (35) ne dira rien au grand public. A l’échelle internationale, il s’agit pourtant du salon scientifique de référence autour des réalités virtuelles, augmentées ou étendues*. Organisée cette année par l’Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique), l’édition 2025 de ce salon a réuni cette année 1.200 chercheurs de 44 nationalités différentes. Parmi eux, 200 Français.

L’occasion, également, de 600 publications et articles, fruits de la recherche autour des technologies immersives, de l’IA, du machine learning, des technologies haptiques… et de l’environnement. Anatole Lecuyer, chercheur à l’Inria, a accepté de jouer les petites souris pour 20 Minutes durant l’IEEE VR.

Quels temps forts durant le salon IEEE VR 2025 ?

Des sujets comme la convergence avec l’IA sont inscrits dans l’actualité. Il s’agit d’un thème au cœur de nombreuses stratégies commerciales, comme celle de Meta. Mais les problématiques actuelles se concentrent beaucoup sur la génération de contenus automatiques, sur les LLM (les Large Language Models pour comprendre et générer du langage naturel), sur les avatars qui vont commencer à devenir plus réalistes en termes d’interactions verbales. Les dialogues avec des humains virtuels vont devenir de plus en plus réalistes. Cela occupe pas mal de chercheurs…

Parallèlement à la vue, le toucher : comment évoluent les technologies haptiques (c’est-à-dire du toucher) ?

Elles sont au cœur de la recherche. Où comment augmenter l’immersion avec les technologies haptiques pour toucher des éléments virtuels, aller bien au-delà de l’expérience après celle offerte par les casques VR. Il s’agit ici de chercher d’autres réalités sensorielles afin d’améliorer l’expérience de la réalité virtuelle dans le design, la médecine… Et cela prend plusieurs formes.

Car vu la complexité du sens tactile, on voit bien qu’un petit module au bout du doigt ne sera plus suffisant ! Les chercheurs œuvrent donc pour développer des contacteurs à base de vibrations, de sensations thermiques, voire pour développer de l’haptique chimique afin de créer des sensations particulières.

Le Métavers, tel que Meta nous l’a présenté, c’est toujours d’actualité ?

Ce qu’on constate tous, c’est qu’au niveau médiatique, le Métavers est bien moins présent que lorsque Meta a changé de nom (en octobre 2021). À l’époque, le marketing de Meta était très fort. Mais les applications que l’on trouve derrière cette notion de métavers existaient déjà dans les années 1990 et 2000…

Le Métavers, le casque Apple Vision… ce sont des terrains d’exploration pour les chercheurs ?

Quand on travaille sur ces technos, on voit un potentiel différent selon les secteurs, selon les besoins. Les chercheurs n’ont pas de parti pris ou de vision partisane sur ces technologies. Que ce soit pour les casques VR ou XR, les usages et les débouchés économiques existent dans les deux cas.

Comment voyez-vous les choses évoluer du côté du grand public ?

Je constate que le public est bien plus au courant qu’il ne l’était il y a peu. Beaucoup de personnes ont déjà testé la VR et désormais la XR. Elles se rendent compte du potentiel de ces technologies. L’effet « waouh » est impressionnant et les gens essaient désormais de le dépasser.

Alors, oui, ces technos permettent de vivre quelque chose à la première personne. Mais qu’est-ce qu’on en fait ? On sait que cette expérience singulière peut être le levier pour la formation, pour certaines thérapies, pour certains aspects dans l’éducation. L’accès à la culture à travers la VR et l’XR est pour nous quelque chose que l’on pousse beaucoup, notamment en muséographie. En archéologie, ou pour accéder au patrimoine culturel, il y a un vrai intérêt !

Notre dossier «Réalité virtuelle»

Et l’art, peut-il épouser la VR ?

Lors du salon IEEE VR 2025, nous avons instauré une conférence entre art et science, avec une galerie artistique. Pour cela, l’Inria avait fait un appel à candidatures. Résultat : cent demandes d’expositions d’œuvres d’art en VR ! Nous en avons retenu quinze. J’en évoquerai deux. Dans la première, nous nous trouvons à bord d’un wagon de train avec… Aristote ! Et notre avatar doit lui monter qu’il n’est pas une IA. C’était super intéressant.

Pour la seconde, nous nous retrouvons allongés sur un lit avec des centaines de fibres optiques accrochées à nos paupières fermées. Il s’agit d’une incroyable création artistique, grâce à laquelle on voit une image les yeux fermés, image à laquelle on ne pouvait échapper !

On évoque de plus en plus face à l’IA la quantité de ressources, notamment en énergie, qu’elle requiert. La recherche avance-t-elle aussi dans ce domaine ?

Le message que les chercheurs font passer est qu’une réflexion sur l’impact environnemental de l’IA est indispensable. Avec une question : « vers quoi avons-nous envie d’aller pour avoir un impact positif » ? Pour prendre en compte cet aspect-là, on dit qu’il y a des usages à inventer, que des formules de mutualisation de certains casques doivent être opérées. Cela ferait déjà plus de sens que de les diffuser de manière frénétique !

* La VR (ou réalité virtuelle) plonge son utilisateur dans un univers totalement virtuel à l’aide d’un casque VR et de manettes. L’XR (ou réalité étendue), englobe la VR et combines éléments virtuels et réels pour créer une expérience interactive et immersive.